› True Heart › 斎場御嶽(せーふぁーうたき)

› True Heart › 斎場御嶽(せーふぁーうたき)2008年09月10日

斎場御嶽(せーふぁーうたき)

斎場御嶽とは

御嶽とは、南西諸島に広く分布している

「聖地」の総称で、斎場御嶽は琉球開びゃく

伝説にもあらわれる、琉球王国最高の聖地

です。

御嶽の中には六つのイビ(神域)があります

が中でも大庫理・寄満・三庫理は、いずれも

首里城内にある部屋と同じ名前をもっていま

す。当時の首里城と斎場御嶽との深い関わり

を示すものでしょう。

はるかなる琉球王国時代、国家的な祭事には、聖なる白砂を「神の島」といわれる久高島からわざわざ運び入れ、それを御嶽全体に敷きつめました。その中でも。最も大きな行事が、聞得大君の就任式である「お新下り」でした。斎場御嶽は、琉球王国や聞得大君の聖地巡拝の行事を今に伝える

「東御廻り」(アガリウマーイ)の参拝地として、現在も多くの人々から崇拝されています。

東御廻り(アガリウマーイ)

琉球民族の祖といわれる<アマミキヨ族>が渡来し、住み

ついたと伝えられる知念・玉城の聖地を巡拝する神拝の行事。

御新下り(おあらおり)

聞得大君の即位儀礼。任意後にはじめて知念間切にくだり

与那原の親川でお水撫での後、知念間切の斎場御嶽に夜

籠もりをしてお名付けを受け【大君霊】を継承する。

御新下りは国の一大祭礼であり、その規模は大きなもの

であった。なお、1840年の史料によると、馬が138頭

道路補修等を含めた就任に駆り出された人夫がのべに

して2,573人だったというから驚きである。

聞得大君(きこえおおきみ)

琉球王国(第二尚氏)時代の最高神女。

【聞得】は【大君】の美称辞で、名に聞える大君様の意である。

1470年に即位した、尚巴王の王女が初めて大君に任命さ

れて以来、王女・王妃・王母など、王族の女性が代々その職

につき、明治12年(1879年)の首里城明け渡しに至るまで

存続した。

その任務は国の重要な祭祀を通し、国王の長寿・国の繁栄

五穀の豊穣・航海の安全を祈願することにあった。

久高島(くだかじま)

知念半島の東方海上に位置する。

琉球開びゃく伝説では、あまみきよ(琉球開びゃく神)の上陸

地とされ、五穀発祥の地と伝えられる。イザイホーをはじめと

する多彩な祭祀行事が有名。

← 沖縄県 南城市

~斎場御嶽~

ガイドマップより全文抜粋

Posted by 清夏*彩花 at 01:16│Comments(3)

この記事へのコメント

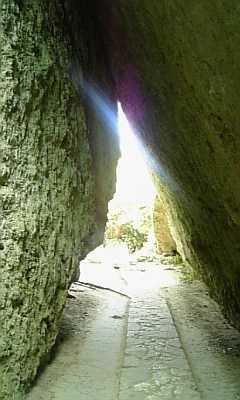

ぉお~!!

神秘的で圧巻されました(笑)

神秘的で圧巻されました(笑)

Posted by yj at 2008年09月10日 16:27

yj さん

何もかもが神秘でしたよ(^^)

写真に写る光の色が、なお神秘さを

演出しています。

何もかもが神秘でしたよ(^^)

写真に写る光の色が、なお神秘さを

演出しています。

Posted by 彩夏 at 2008年09月10日 21:55

彩夏さんって

神秘的なブルーとパープルの光をとらえていますね~

素敵な写真にみとれています

神秘的なブルーとパープルの光をとらえていますね~

素敵な写真にみとれています

Posted by ルミナス at 2008年09月16日 22:46

at 2008年09月16日 22:46

at 2008年09月16日 22:46

at 2008年09月16日 22:46